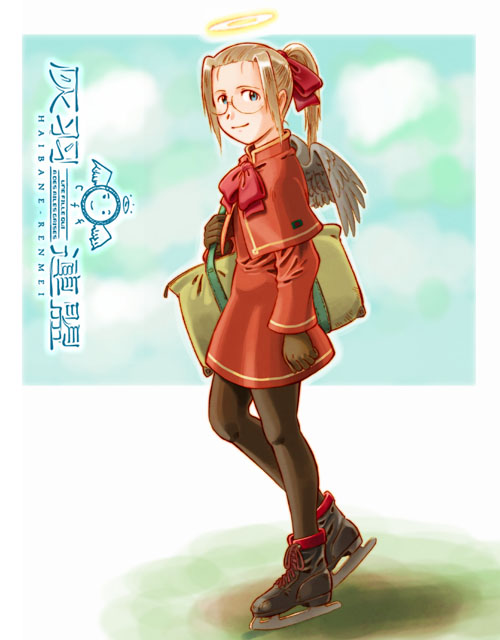

「それじゃ、いってきまーす」

「ヒカリ、スケートで出勤なんて危ないからやめときな」

「大丈夫。わたし、軽いから」

その一言で、ゲストルームの空気が凍りつく。

年長組の中でも特に年長な二人が、ヒカリの言葉に過剰に反応していた。

悪気があるとか無いとか、裏とか表とか、そんなことは関係がなかった。

ラッカは思う。 なにか気の利いた事を言って、この場をしのがねばならないと。

しかし、何と言ってよいのか全く分からない。とりあえず、いつものようにあたふたするばかり。

カナは思う。 何故自分はこんな時にのんきに朝飯なんぞを喰っているのかと。

しかし、ここで慌ててはならない。下手に動けば、自分にも累が及ぶ。

クウは思う。 まずは自分のぶんの朝食は平らげてしまおうと。

そして、いつもどおりに姿をくらませてしまえば安全だと。

肝心のヒカリは素早くゲストルームを退出し、何気ない一言が引き起こした事態に全く気付いていなかった。

残された灰羽たちは有効な打開策を見出せないまま、少々ぎこちなく食事を続ける。

テーブルが小刻みに揺れていたり、レキのライターの音がやけに大きく響いたりするのは気にしてはならない。

気になるけど。

この街に来る前にも、こんな気まずい時間をすごした事があったような気がするなぁ。

なんて現実逃避を開始する、冬の朝の一幕。